Isu mengenai publikasi riset University of Oxford kembali menjadi sorotan setelah netizen dan Anies Baswedan ramai-ramai menyoroti tidak dicantumkannya ilmuwan Indonesia dalam laporan penemuan Rafflesia hasseltii. Bagi banyak pihak, kasus ini bukan sekadar kelalaian editorial, melainkan gambaran bahwa kontribusi tenaga ahli dari Indonesia belum memperoleh ruang yang semestinya dalam riset global.

Reaksi publik muncul setelah Oxford mengunggah dokumentasi ekspedisi mereka di Sumatra Barat. Video tersebut menampilkan kisah dramatis pencarian bunga langka yang berlangsung bertahun-tahun, namun narasi yang dipamerkan justru lebih menonjolkan tim peneliti dari Oxford. Sementara itu, para ilmuwan Indonesia yang terlibat langsung dalam penelusuran di hutan—mulai dari memetakan lokasi, memahami ekosistem, hingga mendampingi proses identifikasi—hampir tidak mendapatkan kredit yang layak. Ketimpangan ini langsung memicu respons dari netizen yang menilai bahwa kerja lapangan peneliti Indonesia semestinya tidak diabaikan.

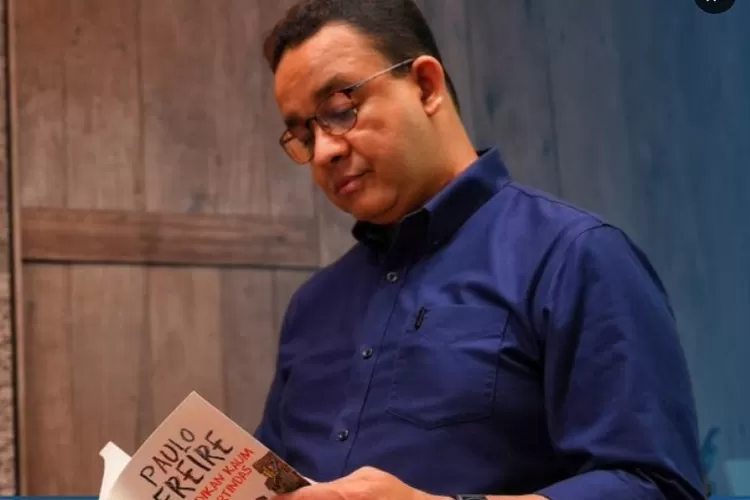

Anies Baswedan turut menyampaikan komentar kritis melalui media sosialnya. Ia secara tegas meminta Oxford mengoreksi publikasi tersebut dan menyebutkan nama para peneliti Indonesia yang terlibat. Anies menilai bahwa menghilangkan kontribusi ilmuwan lokal bukan hanya tindakan yang tidak etis, tetapi juga mengurangi nilai kolaborasi ilmiah yang seharusnya dibangun atas dasar kesetaraan. Menurutnya, riset lintas negara tidak boleh menjadikan peneliti lokal sekadar “pemeran pendukung”, terutama ketika penelitian dilakukan di wilayah mereka sendiri.

Seruan netizen dan Anies ini juga membuka diskusi lebih luas mengenai fenomena yang sering disebut sebagai parachute science, yaitu praktik penelitian yang memanfaatkan sumber daya, tenaga, dan pengetahuan lokal, tetapi tidak memberikan pengakuan setara dalam publikasi ilmiah. Bagi para akademisi Indonesia, pengakuan dalam publikasi merupakan komponen penting yang menentukan reputasi ilmiah, peluang kolaborasi internasional, serta akses terhadap pendanaan riset. Karena itulah, absennya nama peneliti Indonesia dalam laporan Oxford dianggap sebagai isu serius yang harus ditangani.

Selain menyoroti aspek etik, kritik dari netizen dan Anies juga menekankan pentingnya memperkuat fondasi penelitian dalam negeri. Dukungan terhadap peneliti Indonesia—mulai dari fasilitas riset, pelatihan publikasi, hingga pendanaan berkelanjutan—perlu ditingkatkan agar mereka dapat berperan sebagai pemimpin riset, bukan hanya pendamping lapangan. Dengan memperkokoh kapasitas ilmiah nasional, Indonesia dapat memastikan bahwa kontribusi para penelitinya tidak lagi terpinggirkan dalam kerja sama riset internasional.

Anies menyampaikan bahwa kritik yang ia sampaikan bertujuan mendorong transparansi dan keadilan dalam dunia akademik global. Ia berharap Oxford bersedia memberikan klarifikasi sekaligus merevisi publikasi mereka. Langkah tersebut, menurutnya, merupakan bentuk integritas ilmiah yang harus dipegang oleh lembaga pendidikan besar dunia.

Di sisi lain, publik juga menyerukan pentingnya membuat standar kolaborasi riset yang jelas di Indonesia. Setiap kerja sama dengan institusi asing harus memuat kesepakatan mengenai pembagian kontribusi, kepemilikan data, hingga penyebutan nama peneliti dalam publikasi. Dengan aturan yang kuat, peneliti Indonesia dapat terlindungi dan dihargai sesuai peran mereka.

Pada akhirnya, gelombang kritik dari netizen dan Anies ini menjadi pengingat bahwa Indonesia memiliki banyak ilmuwan kompeten yang berperan penting dalam pelestarian dan penelitian kekayaan hayati. Dalam konteks riset Rafflesia maupun penelitian lainnya, mereka patut memperoleh kredit atas dedikasi dan keahlian yang mereka berikan. Meningkatnya perhatian publik terhadap isu ini diharapkan dapat memperkuat posisi peneliti Indonesia di tingkat internasional dan memastikan bahwa mereka tidak lagi dikesampingkan dalam publikasi yang bersumber dari kerja keras bersama.